傳統材料與現代技術的協同保護

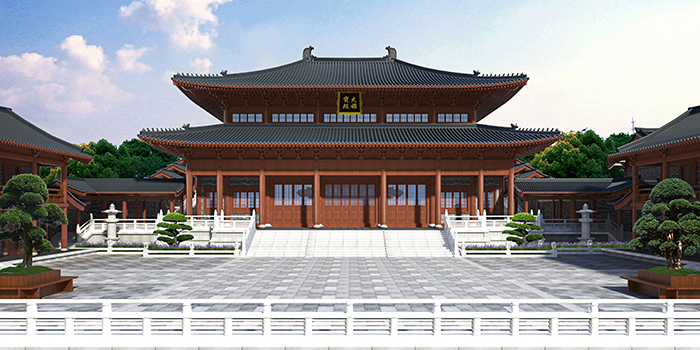

中式古建筑工程承載著豐富的歷史與文化內涵,體現了中華民族的智慧與匠心,在現代社會,隨著科技的不斷發展,如何在保護傳統材料的基礎上,引入現代技術,實現傳統與現代的協同保護,成為擺在建筑師和工程師面前的重要課題,本文旨在探討中式古建筑工程中傳統材料與現代技術的融合與協同發展。

中式古建筑工程的傳統材料

中式古建筑工程的傳統材料主要包括木材、磚瓦、石灰等,這些材料在長期的實踐中積累了豐富的應用經驗,形成了獨特的工藝體系,木材作為主要的結構材料,以其優良的韌性和抗震性能在中式古建筑中得到了廣泛應用,磚瓦則以其獨特的質感和色彩,為中式古建筑賦予了獨特的美學特征,石灰作為傳統的粘合劑和涂料,為中式古建筑提供了耐久且美觀的表面。

現代技術在中式古建筑工程中的應用

隨著科技的不斷發展,現代技術如新材料、新工藝、新技術檢測手段等在中式古建筑工程中得到了廣泛應用,新材料如高性能混凝土、防腐木材等,具有優良的耐久性和環保性能,為中式古建筑提供了更好的保護,新工藝如數字化技術、預制裝配技術等,提高了施工效率,降低了施工對環境的影響,新技術檢測手段如紅外線探測、無損檢測等,為古建筑的結構安全提供了有力保障。

傳統材料與現代技術的協同保護

在中式古建筑工程中,傳統材料與現代技術的協同保護是實現古建筑保護與發展的關鍵,要充分利用傳統材料的優點,如木材的韌性、磚瓦的美學特征等,保持中式古建筑的文化內涵和歷史價值,要引入現代技術,提高古建筑的耐久性和安全性,在木材防腐、防火方面引入現代技術處理,提高木材的耐久性;在新材料的選用上,要確保其與原有傳統材料的相容性,保持古建筑的整體風格。

傳統材料與現代技術協同保護的實踐措施

- 加強科研力度:深入研究傳統材料的性能及現代技術的應用,探索傳統材料與現代技術的最佳結合點。

- 制定保護規范:建立中式古建筑工程傳統材料與現代技術協同保護的規范與標準,指導實踐工作。

- 推廣綠色技術:推廣環保、低碳的現代技術,降低古建筑保護工程對環境的影響。

- 加強人才培養:培養既懂傳統工藝又懂現代技術的復合型人才,為中式古建筑工程的傳統材料與現代技術協同保護提供人才支持。

- 公眾參與與宣傳:加強公眾對中式古建筑保護的宣傳與教育,提高公眾的參與度,形成全社會共同保護古建筑的良好氛圍。

中式古建筑工程的傳統材料與現代技術協同保護是一項長期而艱巨的任務,我們要在尊重歷史與文化的基礎上,充分利用現代技術,實現古建筑的可持續發展,通過加強科研力度、制定保護規范、推廣綠色技術、加強人才培養以及公眾參與與宣傳等措施,為中式古建筑工程的傳統材料與現代技術協同保護提供有力支持,讓中華民族的瑰寶得以傳承與發揚。

展望未來

隨著科技的不斷進步和社會的發展,中式古建筑工程的傳統材料與現代技術協同保護將迎來新的機遇與挑戰,我們將見證更多創新技術在中式古建筑保護領域的應用,如人工智能、物聯網等技術,這些新技術將為中式古建筑保護提供更加廣闊的空間和無限可能,我們期待著在未來,通過科技的力量,讓中式古建筑煥發出新的生機與活力。

寧波漢匠古建公司:專注古建筑設計與施工一站式服務

傳統材料與現代技術的協同保護

中式古建筑作為中華民族歷史文化的瑰寶,承載著豐富的歷史信息和藝術價值,隨著歲月的侵蝕和現代社會的發展,中式古建筑面臨著諸多保護挑戰,在中式古建筑工程中,實現傳統材料與現代技術的協同保護至關重要,這不僅關乎古建筑的存續,更關系到民族文化的傳承與延續。

中式古建筑有著獨特的材料體系,這些傳統材料是其獨特魅力的重要支撐,木材作為中式古建筑中廣泛使用的材料,具有質輕、強度較高、易于加工等優點,它不僅能構建出優美的建筑輪廓,還因其良好的韌性,能在一定程度上抵御地震等自然災害,斗拱結構就是以木材為主要材料,通過巧妙的榫卯連接,展現出強大的力學性能和精湛的工藝,石材也是中式古建筑常用的材料之一,多用于基礎、臺階、欄桿等部位,石材的堅固耐用,為建筑提供了穩定的支撐,同時其精美的雕刻工藝又增添了建筑的藝術價值,磚瓦在中式古建筑中也占據重要地位,磚用于砌筑墻體,瓦則覆蓋屋頂,它們不僅具有遮風擋雨的實用功能,其質地和色彩也為建筑營造出獨特的氛圍。

傳統材料在現代環境下存在一些局限性,木材容易受到蟲蛀、腐朽的影響,尤其是在潮濕的氣候條件下,其耐久性較差,石材雖然堅固,但長期暴露在自然環境中,也會受到風化、侵蝕等破壞,磚瓦也可能因年代久遠而出現破損、脫落等問題,這些問題如果不加以解決,將嚴重威脅中式古建筑的結構安全和藝術風貌。

現代技術為中式古建筑的保護提供了新的手段和方法,在檢測方面,先進的無損檢測技術如紅外熱像檢測、超聲波檢測等,可以在不破壞古建筑結構的前提下,檢測出內部的潛在問題,如木材的腐朽程度、磚石結構的裂縫等,通過這些檢測結果,能夠制定更加精準的保護方案,在修復方面,現代的材料科學和加工技術能夠研發出性能更優的替代材料,針對木材的腐朽問題,可以開發出具有防腐、防蟲功能的新型木材保護劑,延長木材的使用壽命,對于石材的修復,可以利用先進的石材加工工藝,精確復制受損部位,使其恢復原有風貌,在結構加固方面,現代的鋼結構、碳纖維加固技術等,可以增強古建筑的結構穩定性,提高其抵御自然災害的能力。

傳統材料與現代技術的協同保護,能夠充分發揮各自的優勢,在古建筑的修復過程中,可以根據實際情況,合理運用傳統材料和現代技術,對于一些關鍵的結構部位,如斗拱、梁枋等,在確保其結構安全的前提下,盡量采用傳統工藝和材料進行修復,以保留其原汁原味的歷史信息和藝術價值,而對于一些易損部位或需要增強耐久性的地方,則可以適當引入現代技術和材料,在木材表面涂刷新型防腐劑時,可以采用環保、無色的材料,既不影響木材的外觀,又能有效保護木材。

在保護理念上,要樹立傳統材料與現代技術相互融合的觀念,不能將傳統材料和現代技術簡單地對立起來,而應認識到它們是相輔相成的關系,傳統材料是中式古建筑文化內涵的重要載體,現代技術則是保障古建筑能夠長久保存的有力工具,只有將兩者有機結合,才能實現中式古建筑的可持續保護。

在人才培養方面,也需要加強對傳統技藝傳承人和現代技術專業人才的培養,要培養一批熟悉中式古建筑傳統材料和工藝的工匠,確保傳統技藝得以延續,要吸引和培養掌握現代檢測、修復、加固技術的專業人才,為中式古建筑的保護提供技術支持。

還應注重對中式古建筑保護的系統性研究,深入了解傳統材料的特性、現代技術的應用范圍以及它們之間的相互作用機制,不斷完善保護理論和方法,通過建立科學的保護檔案,記錄古建筑的歷史信息、現狀以及保護過程中的各項數據,為后續的保護工作提供參考依據。

中式古建筑工程中傳統材料與現代技術的協同保護是一項長期而艱巨的任務,它需要我們在尊重歷史、尊重傳統的基礎上,積極運用現代技術手段,實現傳統與現代的完美結合,才能讓中式古建筑在現代社會中煥發出新的生機與活力,成為中華民族文化傳承的重要見證,我們應持續探索和實踐,為中式古建筑的保護貢獻力量,讓這些珍貴的文化遺產得以世代相傳。